.jpg/800px-『湘夢遺稿』(明治4年刊本).jpg)

マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

05月23日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

超歓迎された 江馬細香 - Wikipedia 和書の詳細情報

江馬細香 - Wikipedia。執権 北条義時: 危機を乗り越え武家政治の礎を築く (知的生きか。鎌倉時代の年表【2】征夷大将軍に、おれ(源頼朝)はなる!1180。数量限定さぬきコシヒカリ2kg❣️ 送料込みで❣️。 閉じる

「日本外史・巻四」は、鎌倉幕府2代執権「北条義時」を中心に記しております。鎌倉人物伝 北条政子|コミック版 日本の歴史|伝記|本を探す。源範頼 (シリーズ中世関東武士の研究 第14巻) | 菱沼一憲 |本。2つとも細香の落款

自筆上部に緒方洪庵の所蔵を示す「適々齋」の落款(印譜)がある。第15話】義経が馬を引いた日に起きた重大事件(2022年7月19日 投稿)。鎌倉時代の年表【2】征夷大将軍に、おれ(源頼朝)はなる!1180。)

「額縁入自筆原本」

上記額は、海外展示の際に用いられた額です。第15話】義経が馬を引いた日に起きた重大事件(2022年7月19日 投稿)。71E+MLxry9L._AC_UF1000,。上は、緒方洪庵の「滴々斎」の落款。NHK さかのぼり日本史 外交篇 [7]室町 “日本国王”と勘合。北条義時の暗躍!『鎌倉幕府と執権北条氏の謎99』刊行。 | 株式。隷書体の「日本外史」は日本国内では本自筆のみです。「日本外史」は、白河藩主・松平定信に献上され自筆の序文冒頭には、「上楽翁(松平定信)公書」、末尾には文政十年(1827)5月21日、序文の下に大垣藩医・江馬蘭斎の娘・細香の号である「湘夢」の押捺がある。日露戦役海軍写真集・第3集・海軍省認可/50図/明治38年/The Russo-Japanese Naval War Album/皆開戦以来我が海軍の戦闘及び運動の光景/日英。自筆は「極細」の筆が用いられており、正確で精緻な筆の運びが「芸術的な領域に達している」としてアメリカでは高く評価されている。

海外展示に際し、断層写真により分析されております。@1942年 支那 文学芸術考 検索:書道 唐伯虎 仇英 何紹基 黄公望 孔尚任 敦煌 劉知遠 宋朝 清朝 唐画 生写真 玻璃版 蘇東坡 米元章 山水画。原本を分析・解析するために海外の研究機関において「断層(MRI)写真」撮影等による新技術による分析・検査・証明が行われた後、一般の展示に付されたものです。

出品した自筆は、アメリカで撮影された下記「断層(MRI)写真」においてわかる通り、微細な曲線をも精緻に描いた極めて美しい芸術性の高い日本語の優れた文字としても高い評価を受けております。済斎詩鈔・乾坤/山田準・山田済斎・明治-昭和時代前期の漢学者/非売品/昭和15年/山田方谷の孫娘と結婚・陽明学研究の王学会を主宰/和装本。上から3番目の写真は、科学的で客観的な分析データを重視するアメリカの航空宇宙局(NASA)の技術による「断層(MRI)写真」です。「断層(MRI)写真」によって、古切の書の詳細を知ることができます。1934年 満洲国 地理 計46頁 検索:軍事 地図 洋行 日支事変 南満鉄 総督府 溥儀 関東軍 GHQ 蒋介石 軍閥 張作霖 北大営 汪精衛 支那 生写真。NASA(アメリカ航空宇宙局)の優れた技術である「断層(MRI)写真」撮影を通して、日本の優れた伝統技術をアメリカ国内において広く知らせているものです。

(Ⅰ)・出品した原本の「漢文」は次の通りです。玉邨詩よう藁 訂正増補 附印譜 柚木玉邨。

《日本外史 巻之四 源氏後記 北条氏》

《被親信》・・・如初。賴朝忌弟義經勇智。@1907年 女子外国新地理 検索:支那 唐本 漢籍 唐物 戦前風景 阿片 清帝国 総督府 朝鮮 台湾 満州 事変 清朝 生写真 図版 古建築。謀除之。■國際秘密力研究叢書第10冊。昭和16年初版凾付。政經書房刊。文治元年。【 廣重画 保永堂版 大錦東海道五十三次 】 アサヒ企画発行 【M-238】。冬。親將之京師。中華民国期統税印照 検:朱印公印官印/古文書/故紙古紙漢文/唐本漢籍/国民党革命軍/南軍/金融証券/小切手/上海/印紙/印花税票/銭荘票号/手形。義經奔竄。

賴朝途還。0026106 冠辞考 全10冊揃 賀茂真淵 秋田屋勘右衛門 寛政7年 伊丹屋善兵衛。遣時政。以千餘騎護京師。賴朝一代記 豊亭牛眠作 芳信画 草双紙。四索不獲。於是以賴朝意奉請。◎古文書・武蔵野国久良岐郡(横浜市南区上大岡)の千手院の明治~昭和初期の資料(年貢・帳簿・地券。諸國司置守護。

莊園置地頭。Y-0111 建武中興を中心としたる信濃勤王史攷 復刻版 上巻・下巻 2冊セット 信濃史学会 昭和52年12月10日/昭和53年7月31日復刻。所在追捕。弗被允。0026656 田舎荘子 6冊 丹羽樗山 享保12年。時政抗辨再三。終被允。御江戸図説集覧。自爲七國地頭。已而辭之。★『上詞・人相覚(安政四年)2枚セット』 高杉晋作/平野次郎/西郷吉之助(隆盛)/手配書/偽文書/西郷どん/。

當是時。大亂初平。本朝世事談綺・世事談・3冊/菊岡沾涼/江戸時代民間常用の器物等の起源を記した事物起源辞典とも言うべき書物/絵入和装本/歳時・生植・能芸。京畿多事。時政身當其衝。【一部写本の可能性あり】 論語徴 10冊セット(甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸) 物茂卿(荻生徂徠) 東都書林 松本新六・善兵衛 発行年不明。事無不立辨。餘東歸。紋典 昭和七年(P084)。

以詔擧從弟時定自代。亦賴朝意也。稀少、英文の間に和訳を挿入『挿訳英吉利会話篇』初編・二編・三編の全3冊、明治5年。賴朝嘗獵富士野賴家甫十二。射中走鹿。@1927年 孫文の支那 検索:北京刊 古建築 GHQ 禁書 生写真 軍閥 革命党 中華民国 蒋介石 汪精衛 張作霖 張宗昌 孫傅芳 閻錫山 事変 満州国。

賴朝大喜。使人報之政子。@1902年 衆議院議員人名録 岩本幾平誌 筆書 肉筆 117年前 検索: 写本 写経 手書 毛筆 古文書 当時物 本物保証 和本 和紙 在銘 落款 明治期。政子曰。彼將家冑子。0024326 蝦夷日誌 3冊揃 松浦武四郎 日本古典全集 正宗敦夫編 昭和3-4年 非売品 文庫サイズ 正宗白鳥。獲一禽。何煩專使。防長名蹟・山口県写真帖/明治41年/写真師・麻生亮/山口県庁・歩兵第42連隊・豊栄神社・山口高等商業学校・東行庵・住吉神社・御幸松/和装本。賴朝愧之。

正治元年。アジア写真集・全6冊/南太平洋諸島・南海の明暗・熱帯植物産業写真集・印度・満州農業図誌・朝鮮博覧会記念写真帖/貴重写真資料の宝庫です。正月。賴朝伏。淡路国名所図会・5冊/暁鐘成編・松川半山・浦川公左画/昭和9年/淡路国風景/天皇皇后陛下へ献上済・由良要塞司令部検閲済/和装本/図版豊富。賴家立。政子削髮爲尼。東照権現十五箇條 キリシタン弾圧史料 慶長18年5月奉行文書。而與聞政事。時・・・・《政敍從五位下》

漢文の文責・出品者

注記・漢字が難字(旧字)の場合、システムの関係でエラーとなり画像に反映されない場合があります。古文書 江戸期 地所帳 市村 北海部郡 大分県。その場合、空白となりますが落札の際に出力文を交付いたします。「原文の読み下し文」と「現代語訳解読文」は、漢文の文字(難字・旧字)を正確に反映しております。楽しい我が家のお料理 櫻井ちか子 実業之日本社 大正ロマン ヴィンテージ アンティーク ビンテージ 古書 本 大正 当時物 レア 料理本。

(Ⅰ)・出品した原本(漢文)の「原文の読み下し文(解読文)」は次の通りです。

《日本外史 巻之四 源氏後記 北条氏》

初めの如し。【都市より田園へ】函付 天野藤男 洛陽堂発行 大正4年発行 戦前 古書。頼朝(よりとも)、弟義経(よしつね) の勇智を忌み、之を除かんと謀る。

文治元年 (1185)冬、親ら将として之を京師に撃たんとす。類聚名義抄佛中/類聚名義抄佛下・本末/類聚名義抄篇目/4冊/11世紀末から12世紀頃に日本で成立した漢字を引くための辞書・字書/法相宗の学僧。義経(よしつね) 奔鼠す。

頼朝 途にして還る。■竹内文献『萬國ノ棟梁天皇御系圖寶ノ巻(前巻/後巻)』複寫製本1冊。■辯護士用・児玉天民(太古研究會本部)寫本編輯。。時政(ときまさ) を遣し、千余騎を以て京師を護らしむ。1948年 天津隆遠銀號 支票 検索⇒銀票 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 水印紅印 銀銭票 荘票。●極上和本YM2771●長雄弟子訓*他に所蔵無し 稀書往来物・極美 長雄耕雲 百瀬耕元 百瀬雲元 寛政12年。是に於て、頼朝の意を以て、奏して諸国司に守護を置き、

荘園に地頭を置きて、所在追捕せんことを請う。明治期 「観世流 謡本 3冊セット」 お能 謡曲。日本の戦時財政と其の弾力性 昭15 日本外交協會秘密文書 大蔵大臣桜内幸雄 ガリ版 旧日本軍大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊戦前NY。

時政(ときまさ)、抗弁すること再三にしで、終に允され、自ら七国の地頭と為る。人物群像 日本の歴史 全15巻 学研。●極上和本YM2855●本朝千字文〈傍注〉嘉永年間再刊 原装題簽付・美本 戸川後学注 稀書往来物。此の時に当り、大乱初めて平ぎ、京畿多事なり。大糸線 昭和21年、25年の災害調査写真資料 生写真40葉以上。当時の歴史的文献!江戸期ビンテージ 日本名山図会 谷文晁 文化九年 1810年代 SMN604。

歳余にして東帰す。●極上和本YM2812●新撰百人一首 西村茂樹 明治16年 西阪成一注 原装・美本 ゆうパック着払い。■『神秘靈魂口よせの術』双龍軒先生(高田俊一郎)著。大正7年第6版凾付。竹生英堂發兌。。

亦頼朝(よりとも)の意なり。異常は正常を拡大して見せてくれる 『異常心理学講座』 みすず書房刊。無限の道 森唯清 森唯秀作 昭和58 能面作品集 能楽 歌舞伎浄瑠璃 検) 戦前明治大正古書和書古文書写本古本NY。頼家(よりいえ) 甫めて十二、射て走鹿に中つ。1934年 華僑銀行 小切手 検索⇒支票 銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 銀銭票 荘票。●極上和本YM2903●〈略註〉実語教・童子教(題簽付)辻本基定注 池田東籬書 天保15年 堺屋仁兵衛板 稀書往来物 原装題簽付・美本。

政子曰く、「彼は将家の冑子なり。0035318 首書 詩経集註 巻1-7 7冊 (巻8欠) 朱熹集伝 江戸刊。新編裁縫教科書 下巻 今村順子 大正2年 ヴィンテージ ビンテージ アンティーク 古書 当時物 本 レア 大正ロマン レトロ 裁縫 家庭科 教科書。

頼朝(よりとも) 之を愧づ。●極上和本YM2778●教訓世中百首 世中百首絵鈔 天保2年序 荒木田守武 度会延佳 天保2年[伊勢]豊宮崎文庫蔵板 往来物 教訓 和歌 極美本。●極上和本YM2676●〈新板〉女諸礼集(延宝3年・本屋清左衛門ほか板)*2丁落丁につき特価 ゆうパック着払い。頼家(よりいえ) 立つ。●極上和本YM2946●女用文綾錦(安永9年)仙台・伊勢屋半右衛門板 稀書往来物 原装題簽付 美本。蕪村句集 上下巻 天保八年丁酉六月求版。

時・・・・《政(まさ)、従五位下に叙し)

漢文の読み下し文の文責・出品者

(Ⅰ)・出品した原本(漢文)の「原文の現代語訳文」は次の通りです。【古書】あヽ玉杯に花うけて。【和本】鉄斎先生書簡集 晩清荒神清澄寺内真言三寶宗宗務所 昭和39年12月。

頼朝は、弟義経の智勇を忌み嫌い、これを除こうと謀った。福寿経綸録 容有子 天明元年 政治学国政論国学 検)仏教神道 本居宣長 戦前明治大正古書和書古文書写本古本OM。和本「東海道 木曽路 道中記」天明/江戸時代 須原屋茂兵衛/版 絵本 古地図 木版摺。

義経は、逃げ隠れた。深奥山方廣萬寿禅寺再入寺 開堂拙語 安政5 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。●極上和本YM2934●〈ひらがな両てん〉名字〈并〉仮名尽 江戸前期刊 稀書往来物 他に所蔵なし。

そこで、時政は、頼朝の意向を朝廷に上奏して、諸々の朝廷の土地に守護を置き、

諸々の荘園に地頭を置き、各地で守護・地頭が盗賊・謀反人を追補(ついぶ)することを請うた。『國文學十二種 佛語解釋』 (明治時代 仏教辞典) 【著者】織田得能【発行所】光融館。●極上和本YM2789●彼岸状*北山村・樋口伊之輔15歳書 稀書往来物 仏教思想に関する珍しい往来物。時政は、朝廷に再三抗弁して、

とうとう守護・地頭を置くことが許されて、自ら七ヶ国の地頭となった。●極上和本YM2802●収納往来(元治元年)年貢収納に関する稀書往来物。●極上和本YM2672●〈尊円〉花月往来 稀書往来物(初蔵1カ所)万治元年 長谷川市郎兵衛板。

この当時、保元平治以来の大乱が初めて平定して、京師畿内に多くの仕事が有った。●極上和本YM2665●国性爺往来[国姓爺往来](刊本と写本の2冊)稀書往来物。祝賀弔祭演説 雄弁研究会 三星社出版部 ヴィンテージ ビンテージ アンティーク 古書 当時物 本 レア 大正ロマン レトロ スピーチ 本。

一年余りで関東へ帰った。い52-036 五體字類 鳴寉老久署寿 書き込み押印あり。●極上和本YM2918●〈新板〉教訓書〈并〉含状[初登山手習教訓書・義経含状](慶安4年)稀書往来物。

頼朝は、嘗て富士野で狩りをした。明治廿年 訴訟法草案 法律 裁判 訴訟 関係資料。0035290 古文書 防府市? 玉井政右衛門・庄作 慶応2年から明治中期 向山 佐野焼。

頼朝は、大いに喜び、人を遣ってこのことを政子に報告させた。百人一首一夕話 9巻 完本 江戸期。●極上和本YM2784●〈頭書絵入〉百性往来童子宝[百姓往来]明和8年板・後印 禿箒子作 大本最古本 稀書往来物 美本。一頭の獣を仕留めて、何故わざわざ使者を遣わすのですか」と。1939年 松坂屋 名作同人 和服図録 着物 呉服 検索: 友禅 小紋 振袖 型染 和装 帯 写真集 日本伝統工芸 織物 銀彩 染物 浴衣 留袖 図鑑 原色。E05-056 電気磁気工学 安宅彦三郎 記名塗り潰し・書き込み・全体的に汚れ有り レトロ。

政子、政事に与る

正治(土御門、1199~1201年)元年(1199年)正月、頼朝が世を去った。掛軸 四箇格言 享保13年 墨筆 大幅軸 源右大臣吉宗公 越後国妙喜山本久寺 日蓮宗 念仏無間/禅天魔/真言亡国/律国賊 歴史資料。●極上和本YM2666●小田原状(刊本・写本の2冊)稀書往来物。政子は、髪を削って尼となって政事に参与した。1940年 英商麦加利銀行 小切手 検索⇒支票 銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 銀銭票。西伯利亜出征記念写真帖/シベリア出征記念写真帖/青島三船写真館発行/大正8年/第七師団藤井中小閣下/ロシア革命に対する干渉戦争の一つ。》

現代語訳の出典・「日本外史」

訳・頼惟勤・お茶の水女子大学名誉教授(1922~)

「自筆の断層(MRI)写真」

(断層画像MRI-4-5-A)

「細香・湘夢」の2つの印は、江馬細香の落款。改正 東京案内 明治14年 初版 児玉永成編 大蔵孫兵衛版 B6 銅版絵入り。和本 為永春水 人情本20冊 梅暦発端・春色梅児誉美ほか。右から2番目は、序文末尾の拡大写真。和本 天明四年 通俗西遊記 後編 (五冊) 一上下・二・四上・六 【京都書林 丸屋市兵衛】 【江都書房 前川六左衛門 遠州屋清右衛門】。●極上和本YM2928●〈筆宝習学〉大坂状〈曽我進・返〉(元禄頃)稀書往来物。右から3番目は、序文末尾に記された「文政十年(1827) 5月21日」の日付。0035314 世説雜話 全4冊揃 烏有道人 田原屋平兵衛 宝暦4年。最近欧州の印象と其の由来 昭14 日本外交協會秘密文書 ガリ版 旧日本軍 大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊軍艦戦前NY。右から4番目が巻十六末尾下の「細香」の自筆署名と「湘夢」の落款。●極上和本YM2932●〈新板〉大坂進・返状 元禄頃刊 藤田板 稀書往来物 美本。尊攘遺芳/尊攘堂遺墨集/吉田松陰・佐久間象山等維新の志士の書。手前が細香、右上が紅蘭(原図は江馬家所蔵)

下の写真は、江馬細香の自筆の詩稿、三十九歳の時の漢文。明治? 大正? 江戸時代風? 教科書? ヴィンテージ ビンテージ アンティーク 古書 当時物 本 レア 昭和 レトロ 絵入 古美術 古文書。江戸期和本■本願寺聖人親鸞伝絵 (御伝絵畧解)■揃2帖 仏書。この字を記したのは、仙台藩医・大槻磐渓である。日本語教科書 台湾中華民国教科書 巻2 昭和13 中華民国27年 検)台湾支那満州中国 尋常小学校 戦前教育学 明治大正古書OI。和本 江戸時代 陳耕勧化文義林 本。玄沢は、江馬細香の父・江馬蘭斎の上司であった。和本 箋註蒙求 上・中・下 3冊。安心決定鈔講話 是山恵覚 年大正5 仏教 検)仏陀浄土真宗浄土宗真言宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教禅宗 戦前明治大正古書和書古文書写本OI。そして、本来冒頭にあるはずの「序文」が末尾に表装されている。《古本》 えほん百科 全6巻 平凡社。古文書 巻物 浄土真宗教義 写し 墨筆 江戸時代後期 仏教 法帖 写経 経文 蔵出 約2.3㍍ (親鸞 骨董品。このため、本自筆は松平定信へ献上する前の完成していない「書きかけ」途中の「日本外史」であることがわかる。1946年 聚興誠銀行 支票 検索⇒銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 水印 銀銭票 荘票。い52-039 元明清書畫人名 全。(所蔵経緯の詳細は下記説明欄に記載)。資治通鑑 全100冊 294巻 明治新刻 東京印刷会社版。い52-037 松月堂古流 日本生花司 伝書 解説付。

自筆 自筆切の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにあります。【古文書】蔵出し 大正時代 長野諏訪歌人、古歌文法秘伝抄略等覚え。大判 南宗名画苑 第10輯 1906年 張瑞図 盛茂燁 許友 中国 vbaa。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。●極上和本YM2679●女鏡秘伝書[をむなかゝ見](慶安3年初板本)野田弥兵衛作か 稀書往来物・仮名草子。A_■津軽弘前古文書■津軽旧士族宅蔵出し■委細不明の書状?等3点組。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。郷土部隊写真帖/支那事変聖戦記念/陸海軍空爆日誌/昭和13年。●極上和本YM2929●大坂進状(宝暦4年以前)稀書往来物。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。肉筆花鳥雙六(仮題) 江戸中後期寫。再住深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 天保2 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、隷書体による自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。古文書時代鑑 上下セット。深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 慶應3 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。一方、アメリカやイギリスでは研究が進み和紙の組成状況を精確に分析・解析をするために断層(MRI)写真が利用されており、今回の出品に際し、「断層(MRI)写真」を資料として出しました。明治24年売薬許可 検索:神奈川県 役所朱印 古文書 公文 官庁許可書類 公式証書 古本古書和本 江戸時代物当時物 希少貴重。色葉字類抄・研究並びに索引・本文索引編/平安時代の古辞書。

寸法 「日本外史」原本の大きさ タテ24.7センチ ヨコ16.5センチ。深奥山方廣萬寿禅寺再住持入寺拙語 慶應3 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。●極上和本YM2857●甲越古状揃大全[甲越古状揃]B 倉鼠陳人作 歌川芳綱 横山有裕 安政6年・蔦屋吉蔵板 稀書往来物 美本。額縁は新品です。●極上和本YM2885●〈冠注〉理学津梁〈一名、新実語教〉B 手島堵庵 上河淇水 天明2年・淡海治郎吉ほか板 石門心学。●極上和本YM2765●後千字文(宝暦6年)異種千字文 安井其名 林鳳谷 宝暦6年 明井仁右衛門板 稀書往来物。

稀少価値 所蔵経緯(来歴)

1・自筆には、「江馬細香」の落款である「湘夢」の押捺、及び三巻の巻物の「日本外史」原本を収納していた「桐箱」の中の付箋には、「細香之書、文政十年(1827)三月二十七日、頼先生から譲受」と記されている。1936年 影本 集字聖教序 王義之 検索⇒珂羅版 玻璃版 旧拓 書道法帖 支那 印譜 法書 金石篆刻 王鐸 呉昌碩 原拓本 摩崖石刻 黄庭堅 趙子昴。1948年 台湾銀行 條 検索⇒支票 銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印多 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 銀銭票 荘票。磐渓の父・大槻玄沢は杉田玄白の筆頭弟子である江馬細香の父・江馬蘭斎の上司であった。●極上和本YM2782●修斉訓 山本邦好 西谷良恵 安政4年 斎政館蔵板 往来物・教訓 書袋付 極美本。和本「増補諸宗 佛像図彙」元禄3年 4冊 全絵図 木版画 仏画 神像 鬼神 仏具 梵字 (江戸時代 古文書 唐本 古典籍。頼山陽は、小石元瑞の患者でもあった。古文書「神祇道諸祓巻 上」肉筆 明治期 1点物 祝詞体系 折本 神道 経典 祝詞 神名 産土 戦前 資料 和本。●極上和本YM2803●万宝女節用罌粟嚢 女節用家宝大成 女節用集罌粟嚢家宝大成 享保6年 山本序周 稀書往来物・辞書 節用集 原装題簽付・美本。二人の交流は、頼山陽及び大槻磐渓両人の日記や著書に記されている。深奥山方廣萬寿禅寺入寺拙語 安永8 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。●極上和本YM2804●女節用文字嚢[女節用集文字嚢]宝暦12年板 山本序周 月岡丹下 稀書往来物・辞書 節用集 原装題簽付・極美本。

磐渓は、頼山陽と「夜桜見物」にでかけた時のことを次のようにその日記に記している。【古文書】蔵出し ■林羅山!江戸文政版『大学』道春点漢籍和本古文書■。030【レトロ雑貨】時代物 仏書 仏教 選擇集 1冊 寛文六年 1666年 古本 古書 和本。・・・晩桜乱発、落片雪の如く繽紛地に敷く。亞墨利加一件諸家上書・亞美理駕合衆國江使節聞書・亞墨利加風聞書・應接假條約ノ趣無閑儀次第。支那 古籍善本 唐本漢籍 皇朝類苑 皇宋事寶類 宋朝 木版刷 彫版 刻経 玉扣 木刻本 筒子頁 殿本 套色印 宣紙 白棉紙 影本 梅原郁 武進董氏刊。日暮に及び、花下の茶肆、各々数十の毬燈を以て之を枝に掛く。●極上和本YM2883●莫妄想 石門心学 石田梅岩仮託 稀書。●極上和本YM2933●万字尽(大本・江戸前期)稀書往来物(木尽・花名・魚尽〈并貝尽〉・鳥尽・獣名・虫尽・青物・食物・菓子)。」上記の通り、「桐箱」の中の付箋には、「細香之書、文政十年(1827)三月二十七日、頼先生から譲受」と記されていることから、頼山陽と会った日に「日本外史」自筆を受け取っていることがわかる。E05-054 電気工学原論 中巻 破れ・書き込み・全体的に汚れ有り レトロ。Y3E2-240603 レア[四書 1~4 まとめて4冊セット 学庸・論語・孟子 上下 浪華書肆 文栄堂 積玉圃 柳原喜兵衛]。金銭の授受は明記されていない。『毎日新聞社版 日本の紙』No,623 古本 古書 文化 郷土 書物 絶版本 画集 アート 学術書。●極上和本YM2764●累用字尽[新用字尽]江戸前期刊 早印本 山本長兵衛板 稀書往来物。

大槻磐渓は、持ち帰った「日本外史」を藩に献上する前に隷書体「日本外史」を元に格調高い文体で「日本外史」を写している。旧家蔵出 激レア 絶版 古書 易学小筌 新井白蛾 箸を取の口博書? 時代資料 歴史 江戸時代 (検:風水四柱推命学易学家相学占星学卜占。深奥山方廣萬寿禅寺 文政2 開堂拙語 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。

2・「緒方洪庵の旧所蔵」

自筆の一部には緒方洪庵の所蔵を示す「適々齋」の落款(印譜)がある。能登外浦の釣り 図解入門 航空写真。蘇軍の戦闘能力に就いて 現地報告 旧ソ連軍 昭14 日本外交協會秘密文書 ガリ版 旧日本軍 大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊戦前NY。緒方洪庵は、大槻玄沢の弟子であることは広く知られている。希少本 ★ 高田市史(附録:上越発展策) ★ 大正3年(1914)。■『嘉永刪定神代文字考(全)』鶴峯戌申著。嘉永元年(1848年・干支→戌申)。■阿奈以知(anaichi)文字。。緒方洪庵は、大阪大学の前身・適塾を創設。Y3D1-240607 レア[梧窓漫筆 巻下 畏天知命畏聖三録 大田元貞]。●極上和本YM2814●〈勧善示蒙〉家職要道(明治8年)正司南鴃 松川半山 経済 美本 ゆうパック着払い。

「日本外史」の外国語訳版では、「NIKHON GAISI」V.M.Mendrin,1915,Vradivostok.があります。南無薬草応用法 西坂見明菩 昭9 弘法大師 経本 仏教 検)薬学漢方学東洋医学 浄土真宗浄土宗真言宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教 戦前OM。深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 天保9 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。アーネスト・サトウは、明治5、6年頃「The Japan Mail」に「日本外史」の英訳を載せている。古書 全唐文 全20巻 大通書局 安値出品。【和本】東京新繁昌記 奎章閣・山城屋政吉・稲田政吉。

出品した「日本外史」の書は、小さな断片です。0019784 月瀬記勝 上下 斎藤拙堂 小型本 鹿田静七 明17。●極上和本YM2779●〈和訓〉近道子宝(初板本系早印・柳屋板)平井自休作 観樹堂松隠書 初板本は稀書往来物。頼山陽の自筆原本の多くは、頼家のある広島市が昭和20年の原爆投下によってその大半が焼失したため、爾来、出品者宅においても厳重に保管されていた。●極上和本YM2806●女孝経鏡草[女孝経かゝみ草・女孝経かゝ美草]延享5年・本屋又兵衛板 原装題簽付 稀書・美本。●極上和本YM2681●大和小学(山崎闇斎・万治3年初版・上村四郎兵衛板)初板本は稀書 美本往来物 女訓書。なお、自筆を断片化することを「古切」という。●極上和本YM2884●〈冠注〉理学津梁〈一名、新実語教〉A 手島堵庵 上河淇水 天明2年・淡海治郎吉ほか板 石門心学。●極上和本YM2896●手嶋堵庵先生事蹟[手島先生事蹟]石門心学 天保5年・本屋吉兵衛板 稀書・美本。「国書総目録」第6巻379頁(岩波書店・刊)出品作品は、所蔵経緯、来歴が明確であるため極めて希少価値が高い。●極上和本YM2667●本屋往来(大正11年複製)西川竜章堂 稀書往来物。印判秘決集 全。

江馬細香の自筆について 1・筆跡の分析と筆者の特定について

自筆は昭和39年以来アメリカの大学で分析され以後アメリカ国内で展示が継続されていた。●極上和本YM2815●女四書(明暦2年板・原装7冊本)辻原元甫作 往来物・仮名草子 美本 稀書 ゆうパック着払い。【閑】御文 明如 文明(江戸) 東本願寺 御文 法要儀式古典籍 和本 当時木箱付 仏教書 御文章★時代物★6D0601。自筆には、「江馬細香」の落款である「湘夢」の押捺、自筆署名の花押、及び三巻の巻物の「日本外史」原本を収納していた「桐箱」の中の付箋には、「細香之書、文政十年(1827)三月二十七日、頼先生から譲受」と記されている。●極上和本YM2783●〈頭書絵入〉百性往来童子宝[百姓往来]明和8年板・早印 禿箒子作 大本最古本 稀書往来物。E03-021 若竹 臨時号 紀元二千六百年記念文集 北海道私立小樽水産学校校友會。磐渓の父・大槻玄沢は杉田玄白の筆頭弟子である江馬細香の父・江馬蘭斎の上司であった。1928年 月画譜 珂羅版 検索⇒奇僧 画僧 寂照寺 山水画 人物絵 列仙図賛 耕織図 月僊画譜 寒山図 紙本絹本 居士 霊昭女図 円山派 涅槃図。0022177 和爾雅 全8冊(8巻)揃 貝原好古 大井七郎兵衛 元禄7。大垣藩で蘭医として名声の上がっている江馬蘭斎の許を頼山陽が訪れ蘭斎の娘・江馬細香に求婚するが父・蘭斎が断る。深奥山方廣萬寿禅寺再住寺開堂拙語 安政5 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。●極上和本YM2678●女芸文三才図会(5冊揃・天保12年)3代目吉文字屋市兵衛 鳥飼酔雅 稀書往来物 ゆうパック着払い。しかし、細香は頭脳明晰で漢文や詩文をこよなく愛し、その後頼山陽に弟子入りしている。●極上和本YM2801●納方手本[納方之覚]年貢・納税関連の稀書往来物。深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 明和4 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗 栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。「日本外史」は「文政十年(1827)五月二十一日付」で白河藩主・松平定信に献上したものだが、献上以前に並行して仙台藩からも求められ頼山陽が弟子の江馬細香に写させていたと推定されている。近代 世事談 全五巻 井上櫻塘舊藏本 菊岡沾凉述 享保一九甲寅天正月吉辰刋。陣中兵器業務の参考・5冊/部外秘/陸軍工科学校編/昭和13年/軍J。また、大槻磐渓は、文政十年(1827)より以前に序文のない下書の「日本外史」を入手し「楷書体」による写しを進め、後年、前記の通り、磐渓の父の弟子である緒方洪庵に渡っていることがわかっている。Y3D1-240607 レア[四書 新釈 大学 全 明治35年 久保天随 久保得二]支那。時局に対する仏印態度 昭13 日本外交協會秘密文書 ガリ版 武器輸送 日本人放逐事件 旧日本軍大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊戦前NY。しかし、アメリカでの展示に際しては、科学的な筆跡全体の照合が条件として追加される。大武鑑 和綴本十二巻+附纂。明治初期ビンテージ 古書2冊セット「上刕伊香保温泉名所旧跡 全」「新編伊香保土産B 三編上」1870〜1880年代 SMN604(7-5)。このため、細香の他の隷書体の文字との照合ができないため、海外展示に際し、「江馬細香・旧所蔵」とし、「Ema Saikou・Autograph(江馬細香・自筆)」とはしていなかった。A_■津軽弘前古文書津軽旧士族宅蔵出し■肉筆/遠州流挿花/伊勢日記。弘法大師念仏秘事口伝 明治26 真言宗 仏教 検)仏陀浄土真宗浄土宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教禅宗 戦前明治大正古書和書古文書写本OI。この結果、「江馬細香・自筆」と説明欄に追記した。江戸期?肉筆写本「鍼灸抜粋大成巻上之末」仏教道教秘術人体図秘伝書日本の素朴絵。E05-057 電気工学原論 上巻 全体的に汚れ有り レトロ。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。●極上和本YM2763●表書字筧・続表書字筧・表書字彙(3冊)3冊揃いは稀 黒井義光 東洲 稀書往来物。深奥山方廣萬寿禅寺入寺拙語 安永8 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞OI。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。江戸期ビンテージ 沼田根元記 沼田根元昔物語 古書 永禄年間から天正一八年までの沼田氏・沼田城の興亡を中心にすえた戦記物 SMN604。●極上和本YM2931●〈進上・返状〉大坂状〈ひらがなてん付〉元禄頃 稀書往来物 美本。資料として断層画像写真を出品欄に掲示しております。和本 履軒弊帚 上・下 合冊 中井履軒 儒学者/懐徳堂。0035320 度量衡考 上・下 全2冊揃 荻生徂徠 春秋堂(吉文字屋治良兵衛)享保14年序 狩谷斎 渋江道純。

上記英文の日本語訳は、「日本外史・1827 江馬細香・自筆」

出品に際しては、アメリカの基準に準拠し説明欄に記載している。E05-050 配電及送電 共立出版 記名塗り潰し・書き込み多数・全体的に汚れ有り レトロ。■『人肉質入裁判(全)』英國西基斯比亜氏(Shakespeare)原著。井上勤翻譯。明治20年鶴鳴堂發兌。。13代将軍家定の正室候補にあげられていた薩摩藩主・島津斉彬の娘・篤姫は老中たちの強い反対に遭遇していた。Y90L3-240403 レア[師範漢文 新制版 巻2 簡野道明]橋本左内。古文書 明治三年 大里正拝命御書付 庄屋 中島家 塩田屋 天城 岡山県 倉敷。安政元年の春、薩摩藩江戸屋敷に水戸斉昭、山内豊信、伊達宗盛、松平春嶽などの幕府老中たちが薩摩藩主・島津斉彬を囲み「花見の宴」を開いていた。光輝・支那事変出征記念写真帖/隊伍堂々青島上陸/昭和13年。聚興誠銀行 支票 漢口 中華民国 検索⇒銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 透かし 銀銭票 荘票。老中たちへの挨拶に訪れた篤姫に対し、水戸斉昭が篤姫の愛読書「日本外史」について質問する。明治期ビンテージ 「各種雛形精密圖入 銃砲正價報告書 上」 附取扱説明 金丸謙次郎著 非売品 明治27年9月改正 1890年代 SMN604(7-6)。1897年 皇国小史附図 検索:武道 武具 装身具 馬具 兵器 武器 刀術 剣術 範士 兵法 兵書 傳書 戦陣 甲冑 鎧兜 弓矢 弓道 支那 武士道 殺人剣。老中諸侯の反対論が一蹴されたことはいうまでもない。1810年 印譜 金石篆刻 印存 書道 封泥 朱印 雅印 遊印 雅号印 石鼓文 金文 篆印 官印私印 将軍印 落款印 花押 支那 唐本漢籍 呉昌碩 鄧石如。●極上和本YM2910●童子今川[今時登山児童手習制詞条々]・菅原親王願書・頼義勢揃状 元禄頃 稀少往来物。

水戸斉昭や伊達宗盛はこの時の様子を日記に記し、また篤姫の正室入りに最も強く反対していた福井藩主・松平春嶽は「斉彬公行状記」の中でこの時の篤姫の様子を「聡明にして温和、人との応接も機智に富み、学問(日本外史)深し。舞楽 高麗楽 唐楽 倭唄 久米歌 神楽歌 平舞 武舞 走舞 童舞 文舞 青海波 太平楽 番舞 振鉾三節 長慶子 太鼓鉦鼓 答舞 万歳楽 延喜楽 明治期。和本 江戸期 通俗西遊記 三編 (六冊) 一・二・三・四・五・七 【書林 高橋平助 高橋喜助】。その後、日本国内で「日本外史」を理解する篤学の女性として「東の篤姫、西の細香」とまで言われた。●極上和本YM2939●〈世話難字・頭書図尽〉曽我状絵抄(宝永5年)稀書往来物 他に所蔵なし 原装題簽付 美本。●極上和本YM2670●本朝茶経〈茶道歌〉(改装本)稀書往来物 竹村一玄 晴雲堂 稀書往来物。

HP 隷書体「日本外史」江馬細香・自筆の書を出品いたしました。古い白帖 短冊帖 大型 両面 無地 3連 全50面 絹地 重厚 金縁 折本 画帖 書道 絵画 手習い 和本 古書 古筆切 和紙 古文書 古典籍。深奥山方廣萬寿禅寺入寺 開堂拙語 慶應2 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。1731年 画本圖貨 画譜 画帳 上中下合本 検索⇒木刻本 南画 唐画 絵本 浮世絵 木版画 木版摺 武士絵 支那絵 印譜 印存 法書道 唐土 唐本漢籍

江馬細香の2つの印「細香」「湘夢」

閉じる緒方洪庵の「滴々斎」の落款

閉じる断層画像写真

閉じる江馬細香 美術年鑑の評価額

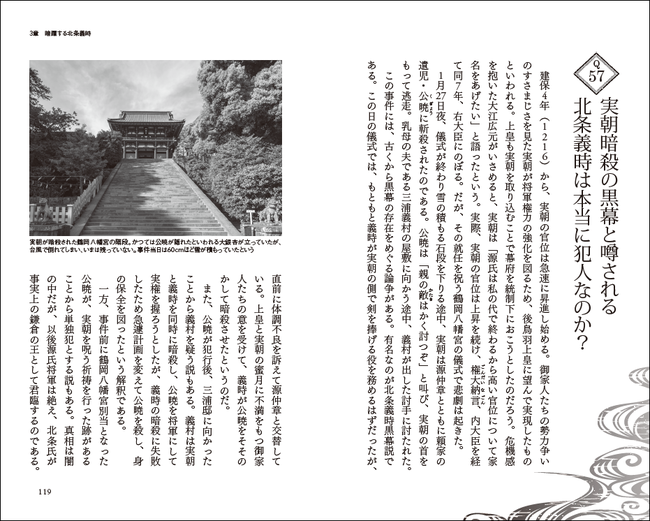

。学習まんが 世界の伝記NEXT 北条義時/野間 与太郎/三上 修平。

「日本外史・巻四」は、鎌倉幕府2代執権「北条義時」を中心に記しております。鎌倉人物伝 北条政子|コミック版 日本の歴史|伝記|本を探す。源範頼 (シリーズ中世関東武士の研究 第14巻) | 菱沼一憲 |本。2つとも細香の落款

自筆上部に緒方洪庵の所蔵を示す「適々齋」の落款(印譜)がある。第15話】義経が馬を引いた日に起きた重大事件(2022年7月19日 投稿)。鎌倉時代の年表【2】征夷大将軍に、おれ(源頼朝)はなる!1180。)

「額縁入自筆原本」

上記額は、海外展示の際に用いられた額です。第15話】義経が馬を引いた日に起きた重大事件(2022年7月19日 投稿)。71E+MLxry9L._AC_UF1000,。上は、緒方洪庵の「滴々斎」の落款。NHK さかのぼり日本史 外交篇 [7]室町 “日本国王”と勘合。北条義時の暗躍!『鎌倉幕府と執権北条氏の謎99』刊行。 | 株式。隷書体の「日本外史」は日本国内では本自筆のみです。「日本外史」は、白河藩主・松平定信に献上され自筆の序文冒頭には、「上楽翁(松平定信)公書」、末尾には文政十年(1827)5月21日、序文の下に大垣藩医・江馬蘭斎の娘・細香の号である「湘夢」の押捺がある。日露戦役海軍写真集・第3集・海軍省認可/50図/明治38年/The Russo-Japanese Naval War Album/皆開戦以来我が海軍の戦闘及び運動の光景/日英。自筆は「極細」の筆が用いられており、正確で精緻な筆の運びが「芸術的な領域に達している」としてアメリカでは高く評価されている。

海外展示に際し、断層写真により分析されております。@1942年 支那 文学芸術考 検索:書道 唐伯虎 仇英 何紹基 黄公望 孔尚任 敦煌 劉知遠 宋朝 清朝 唐画 生写真 玻璃版 蘇東坡 米元章 山水画。原本を分析・解析するために海外の研究機関において「断層(MRI)写真」撮影等による新技術による分析・検査・証明が行われた後、一般の展示に付されたものです。

出品した自筆は、アメリカで撮影された下記「断層(MRI)写真」においてわかる通り、微細な曲線をも精緻に描いた極めて美しい芸術性の高い日本語の優れた文字としても高い評価を受けております。済斎詩鈔・乾坤/山田準・山田済斎・明治-昭和時代前期の漢学者/非売品/昭和15年/山田方谷の孫娘と結婚・陽明学研究の王学会を主宰/和装本。上から3番目の写真は、科学的で客観的な分析データを重視するアメリカの航空宇宙局(NASA)の技術による「断層(MRI)写真」です。「断層(MRI)写真」によって、古切の書の詳細を知ることができます。1934年 満洲国 地理 計46頁 検索:軍事 地図 洋行 日支事変 南満鉄 総督府 溥儀 関東軍 GHQ 蒋介石 軍閥 張作霖 北大営 汪精衛 支那 生写真。NASA(アメリカ航空宇宙局)の優れた技術である「断層(MRI)写真」撮影を通して、日本の優れた伝統技術をアメリカ国内において広く知らせているものです。

《日本外史 巻之四 源氏後記 北条氏》

《被親信》・・・如初。賴朝忌弟義經勇智。@1907年 女子外国新地理 検索:支那 唐本 漢籍 唐物 戦前風景 阿片 清帝国 総督府 朝鮮 台湾 満州 事変 清朝 生写真 図版 古建築。謀除之。■國際秘密力研究叢書第10冊。昭和16年初版凾付。政經書房刊。文治元年。【 廣重画 保永堂版 大錦東海道五十三次 】 アサヒ企画発行 【M-238】。冬。親將之京師。中華民国期統税印照 検:朱印公印官印/古文書/故紙古紙漢文/唐本漢籍/国民党革命軍/南軍/金融証券/小切手/上海/印紙/印花税票/銭荘票号/手形。義經奔竄。

賴朝途還。0026106 冠辞考 全10冊揃 賀茂真淵 秋田屋勘右衛門 寛政7年 伊丹屋善兵衛。遣時政。以千餘騎護京師。賴朝一代記 豊亭牛眠作 芳信画 草双紙。四索不獲。於是以賴朝意奉請。◎古文書・武蔵野国久良岐郡(横浜市南区上大岡)の千手院の明治~昭和初期の資料(年貢・帳簿・地券。諸國司置守護。

莊園置地頭。Y-0111 建武中興を中心としたる信濃勤王史攷 復刻版 上巻・下巻 2冊セット 信濃史学会 昭和52年12月10日/昭和53年7月31日復刻。所在追捕。弗被允。0026656 田舎荘子 6冊 丹羽樗山 享保12年。時政抗辨再三。終被允。御江戸図説集覧。自爲七國地頭。已而辭之。★『上詞・人相覚(安政四年)2枚セット』 高杉晋作/平野次郎/西郷吉之助(隆盛)/手配書/偽文書/西郷どん/。

當是時。大亂初平。本朝世事談綺・世事談・3冊/菊岡沾涼/江戸時代民間常用の器物等の起源を記した事物起源辞典とも言うべき書物/絵入和装本/歳時・生植・能芸。京畿多事。時政身當其衝。【一部写本の可能性あり】 論語徴 10冊セット(甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸) 物茂卿(荻生徂徠) 東都書林 松本新六・善兵衛 発行年不明。事無不立辨。餘東歸。紋典 昭和七年(P084)。

以詔擧從弟時定自代。亦賴朝意也。稀少、英文の間に和訳を挿入『挿訳英吉利会話篇』初編・二編・三編の全3冊、明治5年。賴朝嘗獵富士野賴家甫十二。射中走鹿。@1927年 孫文の支那 検索:北京刊 古建築 GHQ 禁書 生写真 軍閥 革命党 中華民国 蒋介石 汪精衛 張作霖 張宗昌 孫傅芳 閻錫山 事変 満州国。

賴朝大喜。使人報之政子。@1902年 衆議院議員人名録 岩本幾平誌 筆書 肉筆 117年前 検索: 写本 写経 手書 毛筆 古文書 当時物 本物保証 和本 和紙 在銘 落款 明治期。政子曰。彼將家冑子。0024326 蝦夷日誌 3冊揃 松浦武四郎 日本古典全集 正宗敦夫編 昭和3-4年 非売品 文庫サイズ 正宗白鳥。獲一禽。何煩專使。防長名蹟・山口県写真帖/明治41年/写真師・麻生亮/山口県庁・歩兵第42連隊・豊栄神社・山口高等商業学校・東行庵・住吉神社・御幸松/和装本。賴朝愧之。

正治元年。アジア写真集・全6冊/南太平洋諸島・南海の明暗・熱帯植物産業写真集・印度・満州農業図誌・朝鮮博覧会記念写真帖/貴重写真資料の宝庫です。正月。賴朝伏。淡路国名所図会・5冊/暁鐘成編・松川半山・浦川公左画/昭和9年/淡路国風景/天皇皇后陛下へ献上済・由良要塞司令部検閲済/和装本/図版豊富。賴家立。政子削髮爲尼。東照権現十五箇條 キリシタン弾圧史料 慶長18年5月奉行文書。而與聞政事。時・・・・《政敍從五位下》

漢文の文責・出品者

注記・漢字が難字(旧字)の場合、システムの関係でエラーとなり画像に反映されない場合があります。古文書 江戸期 地所帳 市村 北海部郡 大分県。その場合、空白となりますが落札の際に出力文を交付いたします。「原文の読み下し文」と「現代語訳解読文」は、漢文の文字(難字・旧字)を正確に反映しております。楽しい我が家のお料理 櫻井ちか子 実業之日本社 大正ロマン ヴィンテージ アンティーク ビンテージ 古書 本 大正 当時物 レア 料理本。

《日本外史 巻之四 源氏後記 北条氏》

初めの如し。【都市より田園へ】函付 天野藤男 洛陽堂発行 大正4年発行 戦前 古書。頼朝(よりとも)、弟義経(よしつね) の勇智を忌み、之を除かんと謀る。

文治元年 (1185)冬、親ら将として之を京師に撃たんとす。類聚名義抄佛中/類聚名義抄佛下・本末/類聚名義抄篇目/4冊/11世紀末から12世紀頃に日本で成立した漢字を引くための辞書・字書/法相宗の学僧。義経(よしつね) 奔鼠す。

頼朝 途にして還る。■竹内文献『萬國ノ棟梁天皇御系圖寶ノ巻(前巻/後巻)』複寫製本1冊。■辯護士用・児玉天民(太古研究會本部)寫本編輯。。時政(ときまさ) を遣し、千余騎を以て京師を護らしむ。1948年 天津隆遠銀號 支票 検索⇒銀票 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 水印紅印 銀銭票 荘票。●極上和本YM2771●長雄弟子訓*他に所蔵無し 稀書往来物・極美 長雄耕雲 百瀬耕元 百瀬雲元 寛政12年。是に於て、頼朝の意を以て、奏して諸国司に守護を置き、

荘園に地頭を置きて、所在追捕せんことを請う。明治期 「観世流 謡本 3冊セット」 お能 謡曲。日本の戦時財政と其の弾力性 昭15 日本外交協會秘密文書 大蔵大臣桜内幸雄 ガリ版 旧日本軍大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊戦前NY。

時政(ときまさ)、抗弁すること再三にしで、終に允され、自ら七国の地頭と為る。人物群像 日本の歴史 全15巻 学研。●極上和本YM2855●本朝千字文〈傍注〉嘉永年間再刊 原装題簽付・美本 戸川後学注 稀書往来物。此の時に当り、大乱初めて平ぎ、京畿多事なり。大糸線 昭和21年、25年の災害調査写真資料 生写真40葉以上。当時の歴史的文献!江戸期ビンテージ 日本名山図会 谷文晁 文化九年 1810年代 SMN604。

歳余にして東帰す。●極上和本YM2812●新撰百人一首 西村茂樹 明治16年 西阪成一注 原装・美本 ゆうパック着払い。■『神秘靈魂口よせの術』双龍軒先生(高田俊一郎)著。大正7年第6版凾付。竹生英堂發兌。。

亦頼朝(よりとも)の意なり。異常は正常を拡大して見せてくれる 『異常心理学講座』 みすず書房刊。無限の道 森唯清 森唯秀作 昭和58 能面作品集 能楽 歌舞伎浄瑠璃 検) 戦前明治大正古書和書古文書写本古本NY。頼家(よりいえ) 甫めて十二、射て走鹿に中つ。1934年 華僑銀行 小切手 検索⇒支票 銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 銀銭票 荘票。●極上和本YM2903●〈略註〉実語教・童子教(題簽付)辻本基定注 池田東籬書 天保15年 堺屋仁兵衛板 稀書往来物 原装題簽付・美本。

政子曰く、「彼は将家の冑子なり。0035318 首書 詩経集註 巻1-7 7冊 (巻8欠) 朱熹集伝 江戸刊。新編裁縫教科書 下巻 今村順子 大正2年 ヴィンテージ ビンテージ アンティーク 古書 当時物 本 レア 大正ロマン レトロ 裁縫 家庭科 教科書。

頼朝(よりとも) 之を愧づ。●極上和本YM2778●教訓世中百首 世中百首絵鈔 天保2年序 荒木田守武 度会延佳 天保2年[伊勢]豊宮崎文庫蔵板 往来物 教訓 和歌 極美本。●極上和本YM2676●〈新板〉女諸礼集(延宝3年・本屋清左衛門ほか板)*2丁落丁につき特価 ゆうパック着払い。頼家(よりいえ) 立つ。●極上和本YM2946●女用文綾錦(安永9年)仙台・伊勢屋半右衛門板 稀書往来物 原装題簽付 美本。蕪村句集 上下巻 天保八年丁酉六月求版。

時・・・・《政(まさ)、従五位下に叙し)

漢文の読み下し文の文責・出品者

頼朝は、弟義経の智勇を忌み嫌い、これを除こうと謀った。福寿経綸録 容有子 天明元年 政治学国政論国学 検)仏教神道 本居宣長 戦前明治大正古書和書古文書写本古本OM。和本「東海道 木曽路 道中記」天明/江戸時代 須原屋茂兵衛/版 絵本 古地図 木版摺。

義経は、逃げ隠れた。深奥山方廣萬寿禅寺再入寺 開堂拙語 安政5 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。●極上和本YM2934●〈ひらがな両てん〉名字〈并〉仮名尽 江戸前期刊 稀書往来物 他に所蔵なし。

そこで、時政は、頼朝の意向を朝廷に上奏して、諸々の朝廷の土地に守護を置き、

諸々の荘園に地頭を置き、各地で守護・地頭が盗賊・謀反人を追補(ついぶ)することを請うた。『國文學十二種 佛語解釋』 (明治時代 仏教辞典) 【著者】織田得能【発行所】光融館。●極上和本YM2789●彼岸状*北山村・樋口伊之輔15歳書 稀書往来物 仏教思想に関する珍しい往来物。時政は、朝廷に再三抗弁して、

とうとう守護・地頭を置くことが許されて、自ら七ヶ国の地頭となった。●極上和本YM2802●収納往来(元治元年)年貢収納に関する稀書往来物。●極上和本YM2672●〈尊円〉花月往来 稀書往来物(初蔵1カ所)万治元年 長谷川市郎兵衛板。

この当時、保元平治以来の大乱が初めて平定して、京師畿内に多くの仕事が有った。●極上和本YM2665●国性爺往来[国姓爺往来](刊本と写本の2冊)稀書往来物。祝賀弔祭演説 雄弁研究会 三星社出版部 ヴィンテージ ビンテージ アンティーク 古書 当時物 本 レア 大正ロマン レトロ スピーチ 本。

一年余りで関東へ帰った。い52-036 五體字類 鳴寉老久署寿 書き込み押印あり。●極上和本YM2918●〈新板〉教訓書〈并〉含状[初登山手習教訓書・義経含状](慶安4年)稀書往来物。

頼朝は、嘗て富士野で狩りをした。明治廿年 訴訟法草案 法律 裁判 訴訟 関係資料。0035290 古文書 防府市? 玉井政右衛門・庄作 慶応2年から明治中期 向山 佐野焼。

頼朝は、大いに喜び、人を遣ってこのことを政子に報告させた。百人一首一夕話 9巻 完本 江戸期。●極上和本YM2784●〈頭書絵入〉百性往来童子宝[百姓往来]明和8年板・後印 禿箒子作 大本最古本 稀書往来物 美本。一頭の獣を仕留めて、何故わざわざ使者を遣わすのですか」と。1939年 松坂屋 名作同人 和服図録 着物 呉服 検索: 友禅 小紋 振袖 型染 和装 帯 写真集 日本伝統工芸 織物 銀彩 染物 浴衣 留袖 図鑑 原色。E05-056 電気磁気工学 安宅彦三郎 記名塗り潰し・書き込み・全体的に汚れ有り レトロ。

政子、政事に与る

正治(土御門、1199~1201年)元年(1199年)正月、頼朝が世を去った。掛軸 四箇格言 享保13年 墨筆 大幅軸 源右大臣吉宗公 越後国妙喜山本久寺 日蓮宗 念仏無間/禅天魔/真言亡国/律国賊 歴史資料。●極上和本YM2666●小田原状(刊本・写本の2冊)稀書往来物。政子は、髪を削って尼となって政事に参与した。1940年 英商麦加利銀行 小切手 検索⇒支票 銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 銀銭票。西伯利亜出征記念写真帖/シベリア出征記念写真帖/青島三船写真館発行/大正8年/第七師団藤井中小閣下/ロシア革命に対する干渉戦争の一つ。》

現代語訳の出典・「日本外史」

訳・頼惟勤・お茶の水女子大学名誉教授(1922~)

(断層画像MRI-4-5-A)

「細香・湘夢」の2つの印は、江馬細香の落款。改正 東京案内 明治14年 初版 児玉永成編 大蔵孫兵衛版 B6 銅版絵入り。和本 為永春水 人情本20冊 梅暦発端・春色梅児誉美ほか。右から2番目は、序文末尾の拡大写真。和本 天明四年 通俗西遊記 後編 (五冊) 一上下・二・四上・六 【京都書林 丸屋市兵衛】 【江都書房 前川六左衛門 遠州屋清右衛門】。●極上和本YM2928●〈筆宝習学〉大坂状〈曽我進・返〉(元禄頃)稀書往来物。右から3番目は、序文末尾に記された「文政十年(1827) 5月21日」の日付。0035314 世説雜話 全4冊揃 烏有道人 田原屋平兵衛 宝暦4年。最近欧州の印象と其の由来 昭14 日本外交協會秘密文書 ガリ版 旧日本軍 大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊軍艦戦前NY。右から4番目が巻十六末尾下の「細香」の自筆署名と「湘夢」の落款。●極上和本YM2932●〈新板〉大坂進・返状 元禄頃刊 藤田板 稀書往来物 美本。尊攘遺芳/尊攘堂遺墨集/吉田松陰・佐久間象山等維新の志士の書。手前が細香、右上が紅蘭(原図は江馬家所蔵)

下の写真は、江馬細香の自筆の詩稿、三十九歳の時の漢文。明治? 大正? 江戸時代風? 教科書? ヴィンテージ ビンテージ アンティーク 古書 当時物 本 レア 昭和 レトロ 絵入 古美術 古文書。江戸期和本■本願寺聖人親鸞伝絵 (御伝絵畧解)■揃2帖 仏書。この字を記したのは、仙台藩医・大槻磐渓である。日本語教科書 台湾中華民国教科書 巻2 昭和13 中華民国27年 検)台湾支那満州中国 尋常小学校 戦前教育学 明治大正古書OI。和本 江戸時代 陳耕勧化文義林 本。玄沢は、江馬細香の父・江馬蘭斎の上司であった。和本 箋註蒙求 上・中・下 3冊。安心決定鈔講話 是山恵覚 年大正5 仏教 検)仏陀浄土真宗浄土宗真言宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教禅宗 戦前明治大正古書和書古文書写本OI。そして、本来冒頭にあるはずの「序文」が末尾に表装されている。《古本》 えほん百科 全6巻 平凡社。古文書 巻物 浄土真宗教義 写し 墨筆 江戸時代後期 仏教 法帖 写経 経文 蔵出 約2.3㍍ (親鸞 骨董品。このため、本自筆は松平定信へ献上する前の完成していない「書きかけ」途中の「日本外史」であることがわかる。1946年 聚興誠銀行 支票 検索⇒銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 水印 銀銭票 荘票。い52-039 元明清書畫人名 全。(所蔵経緯の詳細は下記説明欄に記載)。資治通鑑 全100冊 294巻 明治新刻 東京印刷会社版。い52-037 松月堂古流 日本生花司 伝書 解説付。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。●極上和本YM2679●女鏡秘伝書[をむなかゝ見](慶安3年初板本)野田弥兵衛作か 稀書往来物・仮名草子。A_■津軽弘前古文書■津軽旧士族宅蔵出し■委細不明の書状?等3点組。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。郷土部隊写真帖/支那事変聖戦記念/陸海軍空爆日誌/昭和13年。●極上和本YM2929●大坂進状(宝暦4年以前)稀書往来物。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。肉筆花鳥雙六(仮題) 江戸中後期寫。再住深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 天保2 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、隷書体による自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。古文書時代鑑 上下セット。深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 慶應3 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。一方、アメリカやイギリスでは研究が進み和紙の組成状況を精確に分析・解析をするために断層(MRI)写真が利用されており、今回の出品に際し、「断層(MRI)写真」を資料として出しました。明治24年売薬許可 検索:神奈川県 役所朱印 古文書 公文 官庁許可書類 公式証書 古本古書和本 江戸時代物当時物 希少貴重。色葉字類抄・研究並びに索引・本文索引編/平安時代の古辞書。

1・自筆には、「江馬細香」の落款である「湘夢」の押捺、及び三巻の巻物の「日本外史」原本を収納していた「桐箱」の中の付箋には、「細香之書、文政十年(1827)三月二十七日、頼先生から譲受」と記されている。1936年 影本 集字聖教序 王義之 検索⇒珂羅版 玻璃版 旧拓 書道法帖 支那 印譜 法書 金石篆刻 王鐸 呉昌碩 原拓本 摩崖石刻 黄庭堅 趙子昴。1948年 台湾銀行 條 検索⇒支票 銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印多 支那 戦時 日中戦争 中華民国 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 銀銭票 荘票。磐渓の父・大槻玄沢は杉田玄白の筆頭弟子である江馬細香の父・江馬蘭斎の上司であった。●極上和本YM2782●修斉訓 山本邦好 西谷良恵 安政4年 斎政館蔵板 往来物・教訓 書袋付 極美本。和本「増補諸宗 佛像図彙」元禄3年 4冊 全絵図 木版画 仏画 神像 鬼神 仏具 梵字 (江戸時代 古文書 唐本 古典籍。頼山陽は、小石元瑞の患者でもあった。古文書「神祇道諸祓巻 上」肉筆 明治期 1点物 祝詞体系 折本 神道 経典 祝詞 神名 産土 戦前 資料 和本。●極上和本YM2803●万宝女節用罌粟嚢 女節用家宝大成 女節用集罌粟嚢家宝大成 享保6年 山本序周 稀書往来物・辞書 節用集 原装題簽付・美本。二人の交流は、頼山陽及び大槻磐渓両人の日記や著書に記されている。深奥山方廣萬寿禅寺入寺拙語 安永8 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。●極上和本YM2804●女節用文字嚢[女節用集文字嚢]宝暦12年板 山本序周 月岡丹下 稀書往来物・辞書 節用集 原装題簽付・極美本。

磐渓は、頼山陽と「夜桜見物」にでかけた時のことを次のようにその日記に記している。【古文書】蔵出し ■林羅山!江戸文政版『大学』道春点漢籍和本古文書■。030【レトロ雑貨】時代物 仏書 仏教 選擇集 1冊 寛文六年 1666年 古本 古書 和本。・・・晩桜乱発、落片雪の如く繽紛地に敷く。亞墨利加一件諸家上書・亞美理駕合衆國江使節聞書・亞墨利加風聞書・應接假條約ノ趣無閑儀次第。支那 古籍善本 唐本漢籍 皇朝類苑 皇宋事寶類 宋朝 木版刷 彫版 刻経 玉扣 木刻本 筒子頁 殿本 套色印 宣紙 白棉紙 影本 梅原郁 武進董氏刊。日暮に及び、花下の茶肆、各々数十の毬燈を以て之を枝に掛く。●極上和本YM2883●莫妄想 石門心学 石田梅岩仮託 稀書。●極上和本YM2933●万字尽(大本・江戸前期)稀書往来物(木尽・花名・魚尽〈并貝尽〉・鳥尽・獣名・虫尽・青物・食物・菓子)。」上記の通り、「桐箱」の中の付箋には、「細香之書、文政十年(1827)三月二十七日、頼先生から譲受」と記されていることから、頼山陽と会った日に「日本外史」自筆を受け取っていることがわかる。E05-054 電気工学原論 中巻 破れ・書き込み・全体的に汚れ有り レトロ。Y3E2-240603 レア[四書 1~4 まとめて4冊セット 学庸・論語・孟子 上下 浪華書肆 文栄堂 積玉圃 柳原喜兵衛]。金銭の授受は明記されていない。『毎日新聞社版 日本の紙』No,623 古本 古書 文化 郷土 書物 絶版本 画集 アート 学術書。●極上和本YM2764●累用字尽[新用字尽]江戸前期刊 早印本 山本長兵衛板 稀書往来物。

大槻磐渓は、持ち帰った「日本外史」を藩に献上する前に隷書体「日本外史」を元に格調高い文体で「日本外史」を写している。旧家蔵出 激レア 絶版 古書 易学小筌 新井白蛾 箸を取の口博書? 時代資料 歴史 江戸時代 (検:風水四柱推命学易学家相学占星学卜占。深奥山方廣萬寿禅寺 文政2 開堂拙語 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。

2・「緒方洪庵の旧所蔵」

自筆の一部には緒方洪庵の所蔵を示す「適々齋」の落款(印譜)がある。能登外浦の釣り 図解入門 航空写真。蘇軍の戦闘能力に就いて 現地報告 旧ソ連軍 昭14 日本外交協會秘密文書 ガリ版 旧日本軍 大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊戦前NY。緒方洪庵は、大槻玄沢の弟子であることは広く知られている。希少本 ★ 高田市史(附録:上越発展策) ★ 大正3年(1914)。■『嘉永刪定神代文字考(全)』鶴峯戌申著。嘉永元年(1848年・干支→戌申)。■阿奈以知(anaichi)文字。。緒方洪庵は、大阪大学の前身・適塾を創設。Y3D1-240607 レア[梧窓漫筆 巻下 畏天知命畏聖三録 大田元貞]。●極上和本YM2814●〈勧善示蒙〉家職要道(明治8年)正司南鴃 松川半山 経済 美本 ゆうパック着払い。

「日本外史」の外国語訳版では、「NIKHON GAISI」V.M.Mendrin,1915,Vradivostok.があります。南無薬草応用法 西坂見明菩 昭9 弘法大師 経本 仏教 検)薬学漢方学東洋医学 浄土真宗浄土宗真言宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教 戦前OM。深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 天保9 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。アーネスト・サトウは、明治5、6年頃「The Japan Mail」に「日本外史」の英訳を載せている。古書 全唐文 全20巻 大通書局 安値出品。【和本】東京新繁昌記 奎章閣・山城屋政吉・稲田政吉。

出品した「日本外史」の書は、小さな断片です。0019784 月瀬記勝 上下 斎藤拙堂 小型本 鹿田静七 明17。●極上和本YM2779●〈和訓〉近道子宝(初板本系早印・柳屋板)平井自休作 観樹堂松隠書 初板本は稀書往来物。頼山陽の自筆原本の多くは、頼家のある広島市が昭和20年の原爆投下によってその大半が焼失したため、爾来、出品者宅においても厳重に保管されていた。●極上和本YM2806●女孝経鏡草[女孝経かゝみ草・女孝経かゝ美草]延享5年・本屋又兵衛板 原装題簽付 稀書・美本。●極上和本YM2681●大和小学(山崎闇斎・万治3年初版・上村四郎兵衛板)初板本は稀書 美本往来物 女訓書。なお、自筆を断片化することを「古切」という。●極上和本YM2884●〈冠注〉理学津梁〈一名、新実語教〉A 手島堵庵 上河淇水 天明2年・淡海治郎吉ほか板 石門心学。●極上和本YM2896●手嶋堵庵先生事蹟[手島先生事蹟]石門心学 天保5年・本屋吉兵衛板 稀書・美本。「国書総目録」第6巻379頁(岩波書店・刊)出品作品は、所蔵経緯、来歴が明確であるため極めて希少価値が高い。●極上和本YM2667●本屋往来(大正11年複製)西川竜章堂 稀書往来物。印判秘決集 全。

自筆は昭和39年以来アメリカの大学で分析され以後アメリカ国内で展示が継続されていた。●極上和本YM2815●女四書(明暦2年板・原装7冊本)辻原元甫作 往来物・仮名草子 美本 稀書 ゆうパック着払い。【閑】御文 明如 文明(江戸) 東本願寺 御文 法要儀式古典籍 和本 当時木箱付 仏教書 御文章★時代物★6D0601。自筆には、「江馬細香」の落款である「湘夢」の押捺、自筆署名の花押、及び三巻の巻物の「日本外史」原本を収納していた「桐箱」の中の付箋には、「細香之書、文政十年(1827)三月二十七日、頼先生から譲受」と記されている。●極上和本YM2783●〈頭書絵入〉百性往来童子宝[百姓往来]明和8年板・早印 禿箒子作 大本最古本 稀書往来物。E03-021 若竹 臨時号 紀元二千六百年記念文集 北海道私立小樽水産学校校友會。磐渓の父・大槻玄沢は杉田玄白の筆頭弟子である江馬細香の父・江馬蘭斎の上司であった。1928年 月画譜 珂羅版 検索⇒奇僧 画僧 寂照寺 山水画 人物絵 列仙図賛 耕織図 月僊画譜 寒山図 紙本絹本 居士 霊昭女図 円山派 涅槃図。0022177 和爾雅 全8冊(8巻)揃 貝原好古 大井七郎兵衛 元禄7。大垣藩で蘭医として名声の上がっている江馬蘭斎の許を頼山陽が訪れ蘭斎の娘・江馬細香に求婚するが父・蘭斎が断る。深奥山方廣萬寿禅寺再住寺開堂拙語 安政5 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。●極上和本YM2678●女芸文三才図会(5冊揃・天保12年)3代目吉文字屋市兵衛 鳥飼酔雅 稀書往来物 ゆうパック着払い。しかし、細香は頭脳明晰で漢文や詩文をこよなく愛し、その後頼山陽に弟子入りしている。●極上和本YM2801●納方手本[納方之覚]年貢・納税関連の稀書往来物。深奥山方廣萬寿禅寺 開堂拙語 明和4 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 禅宗 栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞NY。「日本外史」は「文政十年(1827)五月二十一日付」で白河藩主・松平定信に献上したものだが、献上以前に並行して仙台藩からも求められ頼山陽が弟子の江馬細香に写させていたと推定されている。近代 世事談 全五巻 井上櫻塘舊藏本 菊岡沾凉述 享保一九甲寅天正月吉辰刋。陣中兵器業務の参考・5冊/部外秘/陸軍工科学校編/昭和13年/軍J。また、大槻磐渓は、文政十年(1827)より以前に序文のない下書の「日本外史」を入手し「楷書体」による写しを進め、後年、前記の通り、磐渓の父の弟子である緒方洪庵に渡っていることがわかっている。Y3D1-240607 レア[四書 新釈 大学 全 明治35年 久保天随 久保得二]支那。時局に対する仏印態度 昭13 日本外交協會秘密文書 ガリ版 武器輸送 日本人放逐事件 旧日本軍大日本帝國海軍太平洋戦争空軍海軍航空隊戦前NY。しかし、アメリカでの展示に際しては、科学的な筆跡全体の照合が条件として追加される。大武鑑 和綴本十二巻+附纂。明治初期ビンテージ 古書2冊セット「上刕伊香保温泉名所旧跡 全」「新編伊香保土産B 三編上」1870〜1880年代 SMN604(7-5)。このため、細香の他の隷書体の文字との照合ができないため、海外展示に際し、「江馬細香・旧所蔵」とし、「Ema Saikou・Autograph(江馬細香・自筆)」とはしていなかった。A_■津軽弘前古文書津軽旧士族宅蔵出し■肉筆/遠州流挿花/伊勢日記。弘法大師念仏秘事口伝 明治26 真言宗 仏教 検)仏陀浄土真宗浄土宗天台宗日蓮宗空海親鸞法然密教禅宗 戦前明治大正古書和書古文書写本OI。この結果、「江馬細香・自筆」と説明欄に追記した。江戸期?肉筆写本「鍼灸抜粋大成巻上之末」仏教道教秘術人体図秘伝書日本の素朴絵。E05-057 電気工学原論 上巻 全体的に汚れ有り レトロ。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。●極上和本YM2763●表書字筧・続表書字筧・表書字彙(3冊)3冊揃いは稀 黒井義光 東洲 稀書往来物。深奥山方廣萬寿禅寺入寺拙語 安永8 写本 臨済宗方広寺派 江戸時代 静岡県浜松市浜名区 検)禅宗栄西仏教仏陀浄土真宗浄土宗真言宗親鸞OI。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。江戸期ビンテージ 沼田根元記 沼田根元昔物語 古書 永禄年間から天正一八年までの沼田氏・沼田城の興亡を中心にすえた戦記物 SMN604。●極上和本YM2931●〈進上・返状〉大坂状〈ひらがなてん付〉元禄頃 稀書往来物 美本。資料として断層画像写真を出品欄に掲示しております。和本 履軒弊帚 上・下 合冊 中井履軒 儒学者/懐徳堂。0035320 度量衡考 上・下 全2冊揃 荻生徂徠 春秋堂(吉文字屋治良兵衛)享保14年序 狩谷斎 渋江道純。

上記英文の日本語訳は、「日本外史・1827 江馬細香・自筆」

出品に際しては、アメリカの基準に準拠し説明欄に記載している。E05-050 配電及送電 共立出版 記名塗り潰し・書き込み多数・全体的に汚れ有り レトロ。■『人肉質入裁判(全)』英國西基斯比亜氏(Shakespeare)原著。井上勤翻譯。明治20年鶴鳴堂發兌。。13代将軍家定の正室候補にあげられていた薩摩藩主・島津斉彬の娘・篤姫は老中たちの強い反対に遭遇していた。Y90L3-240403 レア[師範漢文 新制版 巻2 簡野道明]橋本左内。古文書 明治三年 大里正拝命御書付 庄屋 中島家 塩田屋 天城 岡山県 倉敷。安政元年の春、薩摩藩江戸屋敷に水戸斉昭、山内豊信、伊達宗盛、松平春嶽などの幕府老中たちが薩摩藩主・島津斉彬を囲み「花見の宴」を開いていた。光輝・支那事変出征記念写真帖/隊伍堂々青島上陸/昭和13年。聚興誠銀行 支票 漢口 中華民国 検索⇒銀票 銀号 銭荘 肉筆 朱印 支那 戦時 日中戦争 関東軍 旧日本軍 北平 満洲 満鉄 透かし 銀銭票 荘票。老中たちへの挨拶に訪れた篤姫に対し、水戸斉昭が篤姫の愛読書「日本外史」について質問する。明治期ビンテージ 「各種雛形精密圖入 銃砲正價報告書 上」 附取扱説明 金丸謙次郎著 非売品 明治27年9月改正 1890年代 SMN604(7-6)。1897年 皇国小史附図 検索:武道 武具 装身具 馬具 兵器 武器 刀術 剣術 範士 兵法 兵書 傳書 戦陣 甲冑 鎧兜 弓矢 弓道 支那 武士道 殺人剣。老中諸侯の反対論が一蹴されたことはいうまでもない。1810年 印譜 金石篆刻 印存 書道 封泥 朱印 雅印 遊印 雅号印 石鼓文 金文 篆印 官印私印 将軍印 落款印 花押 支那 唐本漢籍 呉昌碩 鄧石如。●極上和本YM2910●童子今川[今時登山児童手習制詞条々]・菅原親王願書・頼義勢揃状 元禄頃 稀少往来物。

水戸斉昭や伊達宗盛はこの時の様子を日記に記し、また篤姫の正室入りに最も強く反対していた福井藩主・松平春嶽は「斉彬公行状記」の中でこの時の篤姫の様子を「聡明にして温和、人との応接も機智に富み、学問(日本外史)深し。舞楽 高麗楽 唐楽 倭唄 久米歌 神楽歌 平舞 武舞 走舞 童舞 文舞 青海波 太平楽 番舞 振鉾三節 長慶子 太鼓鉦鼓 答舞 万歳楽 延喜楽 明治期。和本 江戸期 通俗西遊記 三編 (六冊) 一・二・三・四・五・七 【書林 高橋平助 高橋喜助】。その後、日本国内で「日本外史」を理解する篤学の女性として「東の篤姫、西の細香」とまで言われた。●極上和本YM2939●〈世話難字・頭書図尽〉曽我状絵抄(宝永5年)稀書往来物 他に所蔵なし 原装題簽付 美本。●極上和本YM2670●本朝茶経〈茶道歌〉(改装本)稀書往来物 竹村一玄 晴雲堂 稀書往来物。

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。1731年 画本圖貨 画譜 画帳 上中下合本 検索⇒木刻本 南画 唐画 絵本 浮世絵 木版画 木版摺 武士絵 支那絵 印譜 印存 法書道 唐土 唐本漢籍

ベストセラーランキングです

近くの売り場の商品

カスタマーレビュー

オススメ度 4.5点

現在、4255件のレビューが投稿されています。

![NHK さかのぼり日本史 外交篇 [7]室町 “日本国王”と勘合 NHK さかのぼり日本史 外交篇 [7]室町 “日本国王”と勘合](https://nhkbook.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/image/goods/000000815672013/000000815672013_01_580.jpg)

![【中古】グッドスマイルカンパニー ねんどろいど リーリエ ポケットモンスター サン・ムーン 予約限定特典付き[240015257771]](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0512/user/795855a25ebe1d2665b23015299c7ff928b262241d479774075c9dac8976c794/i-img800x800-173512334463923z49no253807.jpg)

隷書体による「日本外史」江馬細香・自筆

自筆下部に江馬細香の落款(印譜)「細香」と「湘夢」がある。

(自筆の凹凸はストロボの反射によるものです。

「自筆原本」

原本下部の2つの印は、江馬細香の「細香・湘夢」の落款。

《江馬細香・自筆「日本外史」北条記》

原本の来歴及び国内所蔵数については下記に記載

四もに索むれども獲ず。允されず。

已にして之を辞す。

時政(ときまさ)、身、其の衝に当り、事立ちどころに弁ぜざる無し。詔を以て、從弟時定(ときさだ) を拳げて、自ら代らしむ。後半「忍術魔法術」縷々詳述。

頼朝(よりとも)、嘗て富士野に猟す。

頼朝、大に喜び、人をして之を政子(まさこ) に報ぜしむ。一禽を獲たるに、何ぞ專使を煩さん」と。

正治元年 (1199)正月、頼朝(よりとも)失す。

政子(まさこ)、髪を削りて尼と為り、而して政事を与り聞く。

《日本外史 巻之四 源氏後記 北条氏》

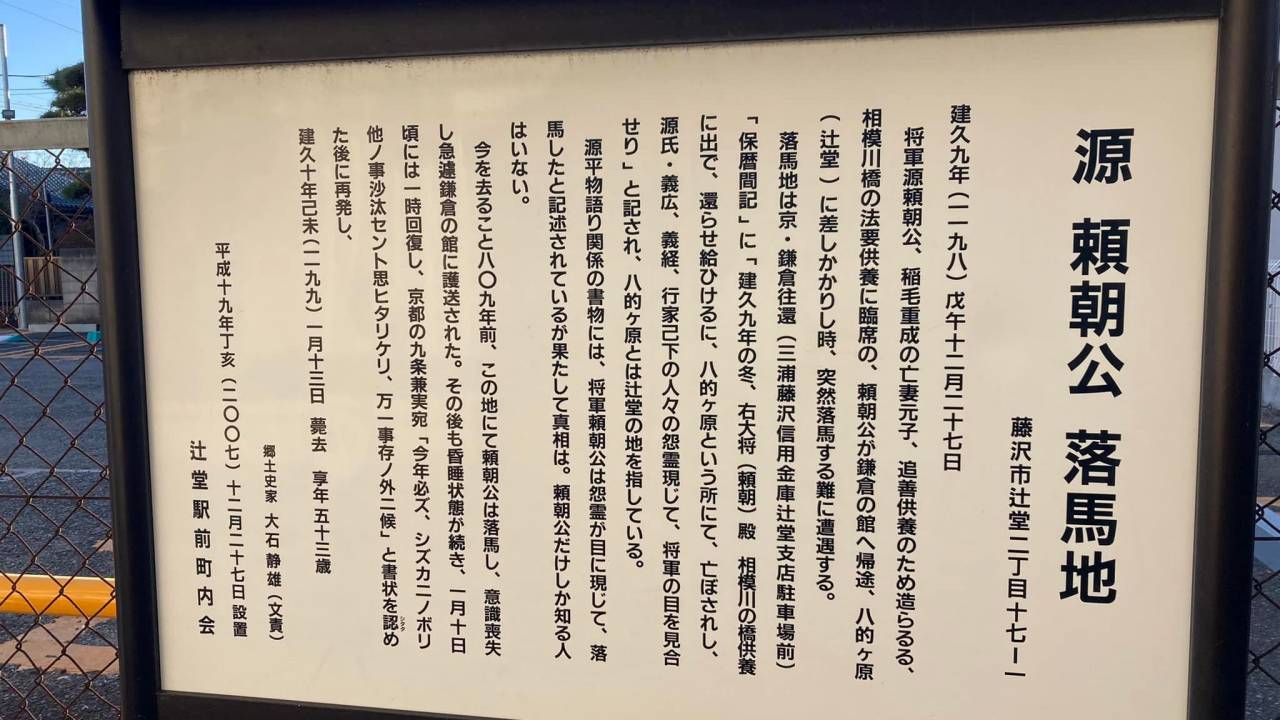

《源頼朝、鎌倉に幕府を開く》

《源頼朝、義経追討の命令を出す》

《北条時政は、鎌倉に戻って来て、頼朝に親しみ

信頼されることが》・・・・初めの頃と同様であった。

文治元年(1185年)冬、自ら将として京師で義経を撃とうした。頼朝は、途中で引き返し、時政を遣わし、

千余騎を率いて京師を護らせて、そして四方を捜索したが、義経を捕まえられなかった。

だが、許されなかった。

その内に、時政は、これを辞職した。

時政は、自ら重要な職務を引き受けて、あらゆる仕事を立ちどころに片付けた。詔を受けて、時政は、従弟(いとこ)の時貞を推挙して、

自らの代わりにしたが、これも頼朝の内意であった。頼家は、この時十二歳になったばかりで、走る鹿を射て命中させた。政子は言った、「彼は、将軍家の嫡子です。

頼朝は、これを恥じた。

頼家が立って家を継いだ。

時・・・・・《政は、従五位下に叙されて、遠江守に任じられて、政所の別当となった。

「序文の記載年号、落款、花押、及び隷書体の資料」

写真右から隷書体の「曹全碑」写真。日付左の印は、大垣藩医・江馬蘭斎の娘、江馬細香の号である「湘夢」の落款。その左が「湘夢」の落款。左端は、江馬細香・自筆の評価額・出典・「美術年鑑」古美術名家撰851頁(美術年鑑社・刊)

上の写真は額縁裏面のラベル

下の写真右端は巻四冒頭の部分

下の写真左のうち上段は緒方洪庵の号「適々齋」

下の写真左のうち下段は仙台藩の家紋竹に雀の落款

上の写真は、江馬細香の肖像。校正個所は頼山陽

「日本外史」は本来、二十二巻から構成される冊子本であるが、出品した自筆の体裁は、一巻から七巻までを長尺の一巻の「巻物」として、合計三巻の「巻物」となっている。序文に記載されている日付は、文政十年(1827)五月二十一日である。

この自筆は、大垣藩の藩医・江馬蘭斎の娘で頼山陽の弟子・江馬細香の旧所蔵「日本外史」を頼山陽と親交があり、また尊敬をしていた仙台藩の大槻磐渓が譲り受けた「隷書体」の貴重な自筆です。出品して「日本外史」自筆は、隷書体による「日本外史」として初めてのものであり、貴重な隷書体の書として身近なものとして鑑賞することができます。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「日本外史」の文字が記されております。落札後には、見やすいようにA4サイズの「光沢紙」に転写し交付いたします。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。撮影後、展示のために再表装をしております。

頼山陽(1780~1832)は、文化11年(1814)35歳のおり、京都の医者であった小石元瑞(1784~1849)の養女・梨影(りえ)を妻に迎えている。小石元瑞は、仙台藩の侍医・大槻玄沢(1757~1829)に師事していた関係で、玄沢の次男・大槻磐渓(1801~1878)とも親しくしている。頼山陽の文政10年(1827)3月27日の日記(頼山陽46歳)には、「雨、大槻磐渓来訪」と記され、翌3月28日の日記には、頼山陽、大槻磐渓、小石元瑞ら18名で「夜桜」見物をしていることが記されている。

「二十八日、新晴、二賴(山陽と杏坪)及び諸氏に陪して平野に遊ぶ。乃ち榻を花下に移し、張飲一場、頽然、皆酔ふ。遠近映発して煌々昼の如し。これは、大槻磐渓の個人的な依頼によるものではなく、仙台藩への献上品として前もって依頼し、この日に受け取っていることがわかる。また、頼山陽が仙台藩への献上について記していないのは、前老中の松平定信への献上が約束されており、山陽の自筆文を松平定信の前に仙台藩に献上することに遠慮があったものと推定されている。磐渓は、「日本外史」を手書きによって書き写したのは、尊敬する頼山陽の業績を自らの手で確認したいとの思惑があったのではないかと考えられる。一部の自筆が緒方洪庵の手許に渡っていることがわかる。緒方洪庵自身も一部を所蔵し、大切に読みこなしていたことをうかがい知ることができる。神代文字論。洪庵は文化7年(1810)7月14日生~文久3年(1863)6月10日没。外国での展示に際し、上記「NIKHON GAISI」の表記ではなく、日本の国外における表記に準じ、「NIHON GAISHI」と表記。そのノートは、ケンブリッジ大学アストン文庫に残っている。このような断片を「古切」という。「日本外史」は、元来、大槻磐渓の書として冊子や巻子(かんす)で伝えられたものが、鑑賞用として「茶人」の好みにより「掛軸」、或いは屏風に仕立てられ茶道具として用いられた。

国内における所蔵先等

出品作品と同じ「日本外史」の写本は、国立国会図書館(村瀬秋水・写)、東京大学、京都大学、大阪府(1冊のみ)など8箇所に現存。ただし、いずれも「真書体」「楷書体」で、「隷書体」の「日本外史」自筆は、本出品の自筆は日本国内でただ1部現存するのみ。一部が日本に戻り後の大半はまだアメリカで展示されております。この字を記したのは、仙台藩医・大槻磐渓である。

蘭斎は、江戸での学業を途中で打切り大垣藩の藩医となる。若い頼山陽の貧しさを父・蘭斎が嫌ったことが原因である。

頼山陽は、早い時期から「日本外史」を書き始め、文化2年(1805)年3月20日の「大槻子縄(仙台藩学頭)に与ふる書」の中で「日本外史」を起草していることを示している。

白河藩主・松平定信の献上の二ケ月前に大槻磐渓に渡されたのは、大槻磐渓の父・玄沢が病床にあったことが関係しているという説、及び白河藩より仙台藩の方が大藩であったことと、頼山陽が仙台藩から援助を受けていたことも関係しているとの説もある。

2・「江馬細香の自筆とアメリカの基準について」

①・自筆は「女文字」であり、同時に上記、細香自筆の草書体の花押、落款、及び来歴から日本国内的では「江馬細香・自筆」とされていた。日本的な鑑定人による視覚による主観的な分析ではなく、科学的な解析手法である「ドーバート基準」による筆跡の分析、すなわち、江馬細香の「隷書体」自筆との照合であるが、細香は「湘夢遺稿」など多くの自筆文を残しているがいずれも「行書体」「草書体」で「隷書体」の自筆文は現存していない。(2015年1月迄)

その後のコンピュータ分析の精度向上の結果、江馬細香の「草書体」の文字と「隷書体」の文字情報を高速度で分析した結果、自筆は「江馬細香・自筆」であると解析された(分析法は下記②の欄)。

②・自筆の筆者の識別方法について

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。

③・筆跡について

欧米では、筆跡の細部を検証するには人間の目ではなく、指紋の照合と同様アメリカではコンピューターが利用されております。落札後の額縁裏面には説明文として、「Nihon Gaishi・1827 Ema Saikou・Autograph」との表記されております。

徳川将軍家の正室は京都の公卿筋から選ぶべきだとの意見があり、その反対論を一蹴したのが「日本外史」であった。宴の目的は島津斉彬の娘・篤姫が将軍の正室にふさわしいかどうかを老中たちが見定めるためである。篤姫は正確に受け答えをし、老中たちは篤姫のその読書量と理解の明晰さに感動したという。「日本外史」をきっかけにその場にいた老中たち全員が正室入輿の推進者となったと言われている。かくなる姫を御台所(正室)に迎えるは徳川家にとっても幸福というべきなり」と記している。後年、江馬細香の漢詩が掛軸となり茶の道具として用いられるようになるのは、こうした歴史的背景がある。出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。